zhihu 如何深刻理解reactor和proactor?

A

1、标准定义

两种I/O多路复用模式:Reactor和Proactor

Event Demultiplexer and Event Handler

一般地,I/O多路复用机制都依赖于一个事件**多路分离器(Event Demultiplexer)。**分离器对象**可将来自事件源的I/O事件分离出来,并分发到对应的**read/write事件处理器(Event Handler)(或回调函数)。开发人员预先注册需要处理的事件及其事件处理器(或回调函数);事件分离器负责将请求事件传递给事件处理器。

同步IO或异步IO

两个与事件分离器有关的模式是Reactor和Proactor。Reactor模式采用同步IO,而Proactor采用异步IO。

NOTE:

一、对比

1、reactor中,Event Demultiplexer通知的是"读写操作准备就绪"事件,最后由**事件处理器(回调函数)**负责完成实际的读写工作

2、proactor中,Event Demultiplexer通知的是"读写操作完成"事件,是由**OS**负责完成实际的读写工作

二、Proactor pattern就是典型的Asynchronous I/O Model,关于"Asynchronous I/O Model",参见工程Linux-OS的

IO-model章节。

在**Reactor**中,**事件分离器**负责等待文件描述符或socket为读写操作准备就绪,然后将就绪事件传递给对应的处理器,最后由**处理器**负责完成实际的读写工作。

在**Proactor**模式中,处理器--或者兼任处理器的**事件分离器**,只负责发起异步读写操作。IO操作本身由**操作系统**来完成。传递给操作系统的参数需要包括用户定义的**数据缓冲区地址**和**数据大小**,操作系统才能从中得到写出操作所需数据,或写入从socket读到的数据。事件分离器**捕获**IO操作完成事件,然后将事件传递给对应处理器。比如,在windows上,处理器发起一个异步IO操作,再由事件分离器等待IOCompletion事件。典型的异步模式实现,都建立在操作系统支持异步API的基础之上,我们将这种实现称为“系统级”异步或“真”异步,因为应用程序完全依赖操作系统执行真正的IO工作。

Example

举个例子,将有助于理解Reactor与Proactor二者的差异,以读操作为例(类操作类似)。

在Reactor中实现读:

- 注册读就绪事件和相应的事件处理器

- 事件分离器等待事件

- 事件到来,激活分离器,分离器调用事件对应的处理器。

- 事件处理器完成实际的读操作,处理读到的数据,注册新的事件,然后返还控制权。

在Proactor中实现读:

- **处理器**发起异步读操作(注意:操作系统必须支持异步IO)。在这种情况下,处理器无视IO就绪事件,它关注的是完成事件。

- 事件分离器等待操作完成事件

- 在分离器等待过程中,操作系统利用并行的内核线程执行实际的读操作,并将结果数据存入用户自定义缓冲区,最后通知事件分离器读操作完成。

- 事件分离器呼唤**处理器**。

- 事件处理器处理用户自定义缓冲区中的数据,然后启动一个新的异步操作,并将控制权返回事件分离器。

两个模式的相同点,都是对某个IO事件的事件通知(即告诉某个模块,这个IO操作可以进行或已经完成)。在结构上,两者也有相同点:demultiplexor负责提交IO操作(异步)、查询设备是否可操作(同步),然后当条件满足时,就回调handler;

不同点在于,异步情况下(Proactor),当回调handler时,表示IO操作已经完成;同步情况下(Reactor),回调handler时,表示IO设备可以进行某个操作(can read or can write)。

2、通俗理解

使用Proactor框架和Reactor框架都可以极大的简化网络应用的开发,但它们的重点却不同。

Reactor框架中用户定义的操作是在实际操作之前调用的。比如你定义了操作是要向一个SOCKET写数据,那么当该SOCKET可以接收数据的时候,你的操作就会被调用;而Proactor框架中用户定义的操作是在实际操作之后调用的。比如你定义了一个操作要显示从SOCKET中读入的数据,那么当读操作完成以后,你的操作才会被调用。

Proactor和Reactor都是并发编程中的设计模式。**在我看来,他们都是用于派发/分离IO操作事件的。这里所谓的IO事件也就是诸如read/write的IO操作。"派发/分离"就是将单独的IO事件通知到上层模块。两个模式不同的地方在于,**Proactor用于异步IO,而Reactor用于同步IO。

部分参考自

http://www.cnblogs.com/dawen/archive/2011/05/18/2050358.html

A

reactor:能收了你跟俺说一声。

proactor: 你给我收十个字节,收好了跟俺说一声。

A

Reactor:

libevent/libev/libuv/ZeroMQ/Event Library in Redis

Proactor

IOCP/Boost.Asio

linux下还是Reactor把, 没有os支持, Proactor玩不转.

小林coding的回答

别小看这两个东西,特别是 Reactor 模式,市面上常见的开源软件很多都采用了这个方案,比如 Redis、Nginx、Netty 等等,所以学好这个模式设计的思想,不仅有助于我们理解很多开源软件,而且也能在面试时吹逼。

发车!

演进

NOTE:

C10K问题

Concurrent server: 每个client一个thread、process

如果要让服务器服务多个客户端,那么最直接的方式就是为每一条连接创建线程。

其实创建进程也是可以的,原理是一样的,进程和线程的区别在于线程比较轻量级些,线程的创建和线程间切换的成本要小些,为了描述简述,后面都以线程为例。

处理完业务逻辑后,随着连接关闭后线程也同样要销毁了,但是这样不停地创建和销毁线程,不仅会带来性能开销,也会造成浪费资源,而且如果要连接几万条连接,创建几万个线程去应对也是不现实的。

Concurrent server: thread pool

要这么解决这个问题呢?我们可以使用「资源复用」的方式。

也就是不用再为每个连接创建线程,而是创建一个「线程池」,将连接分配给线程,然后一个线程可以处理多个连接的业务。

不过,这样又引来一个新的问题,线程怎样才能高效地处理多个连接的业务?

当一个连接对应一个线程时,线程一般采用「read -> 业务处理 -> send」的处理流程,如果当前连接没有数据可读,那么线程会阻塞在 read 操作上( socket 默认情况是阻塞 I/O),不过这种阻塞方式并不影响其他线程。

但是引入了线程池,那么一个线程要处理多个连接的业务,线程在处理某个连接的 read 操作时,如果遇到没有数据可读,就会发生阻塞,那么线程就没办法继续处理其他连接的业务。

要解决这一个问题,最简单的方式就是将 socket 改成非阻塞,然后线程不断地轮询调用 read 操作来判断是否有数据,这种方式虽然该能够解决阻塞的问题,但是解决的方式比较粗暴,因为轮询是要消耗 CPU 的,而且随着一个 线程处理的连接越多,轮询的效率就会越低。

上面的问题在于,线程并不知道当前连接是否有数据可读,从而需要每次通过 read 去试探。

Concurrent server: event driven IO multiplexing

那有没有办法在只有当连接上有数据的时候,线程才去发起读请求呢?答案是有的,实现这一技术的就是 I/O 多路复用。

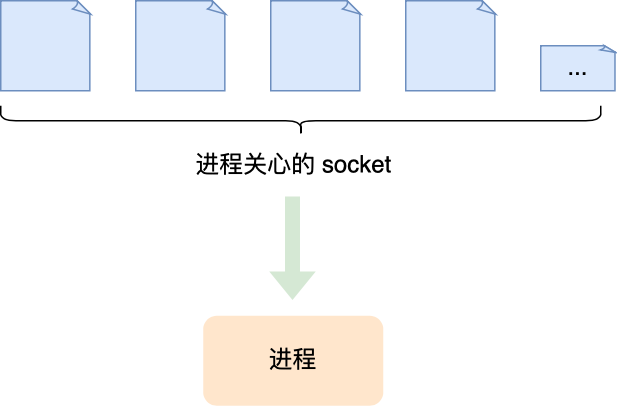

I/O 多路复用技术会用一个系统调用函数来监听我们所有关心的连接,也就说可以在一个监控线程里面监控很多的连接。

我们熟悉的 select/poll/epoll 就是内核提供给用户态的多路复用系统调用,线程可以通过一个系统调用函数从内核中获取多个事件。

PS:如果想知道 select/poll/epoll 的区别,可以看看小林之前写的这篇文章:这次答应我,一举拿下 I/O 多路复用!

select/poll/epoll 是如何获取网络事件的呢?

在获取事件时,先把我们要关心的连接传给内核,再由内核检测:

1、如果没有事件发生,线程只需阻塞在这个系统调用,而无需像前面的线程池方案那样轮训调用 read 操作来判断是否有数据。

2、如果有事件发生,内核会返回产生了事件的连接,线程就会从阻塞状态返回,然后在用户态中再处理这些连接对应的业务即可。

Reactor 模式

当下开源软件能做到网络高性能的原因就是 I/O 多路复用吗?

是的,基本是基于 I/O 多路复用,用过 I/O 多路复用接口写网络程序的同学,肯定知道是面向过程的方式写代码的,这样的开发的效率不高。

于是,大佬们基于面向对象的思想,对 I/O 多路复用作了一层封装,让使用者不用考虑底层网络 API 的细节,只需要关注应用代码的编写。

大佬们还为这种模式取了个让人第一时间难以理解的名字:Reactor 模式。

Reactor 翻译过来的意思是「反应堆」,可能大家会联想到物理学里的核反应堆,实际上并不是的这个意思。

这里的反应指的是「对事件反应」,也就是**来了一个事件,Reactor 就有相对应的反应/响应**。

事实上,Reactor 模式也叫 Dispatcher 模式,我觉得这个名字更贴合该模式的含义,即 I/O 多路复用监听事件,收到事件后,根据事件类型分配(Dispatch)给某个进程 / 线程。

Reactor 模式**主要由 **Reactor 和**处理资源池**这两个核心部分组成,它俩负责的事情如下:

1、Reactor 负责监听和分发事件,事件类型包含连接事件、读写事件;

2、处理资源池负责处理事件,如 read -> 业务逻辑 -> send;

Reactor 模式是灵活多变的,可以应对不同的业务场景,灵活在于:

1、Reactor 的数量可以只有一个,也可以有多个;

2、处理资源池可以是单个进程 / 线程,也可以是多个进程 /线程;

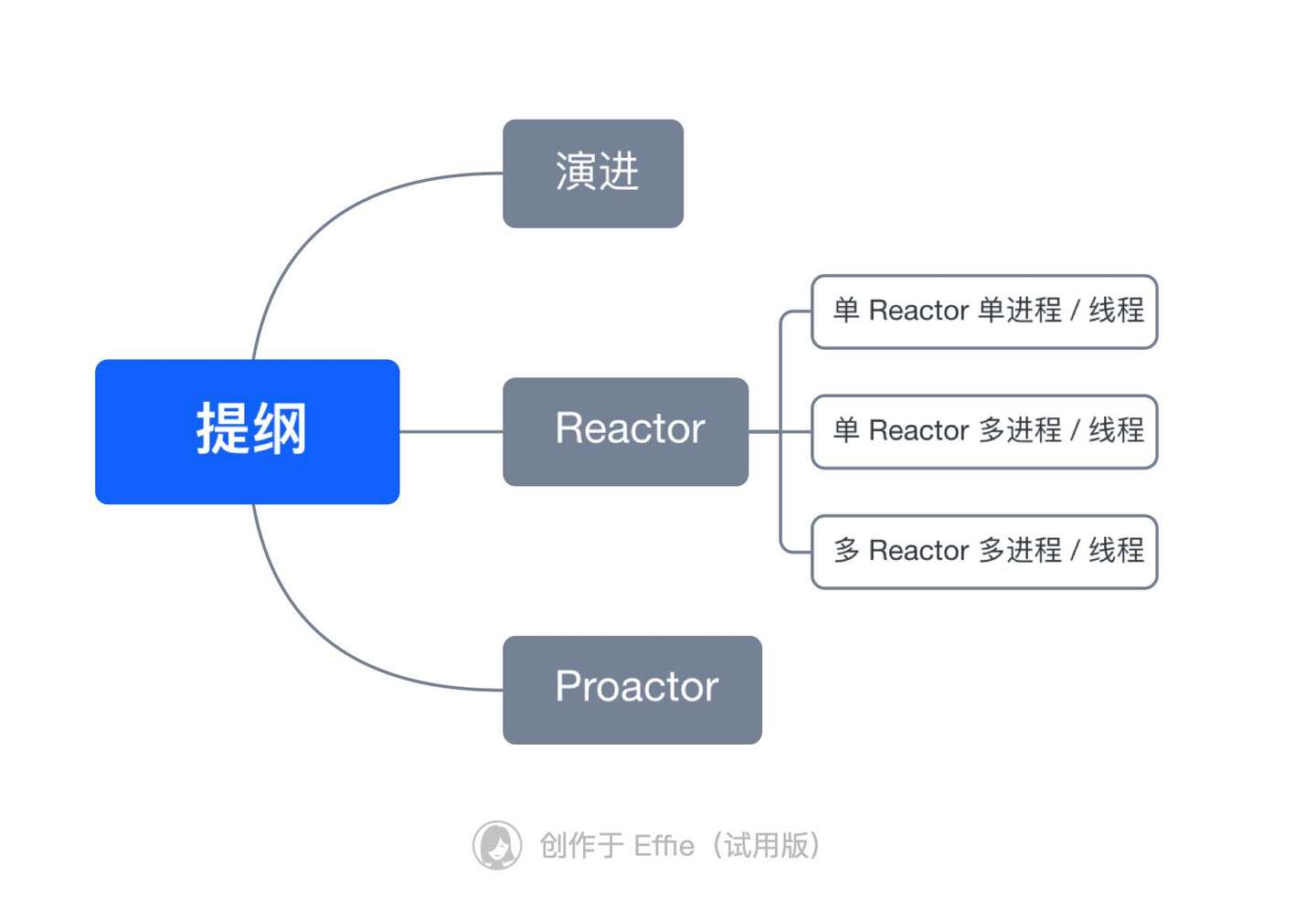

将上面的两个因素排列组设一下,理论上就可以有 4 种方案选择:

1、单 Reactor 单进程 / 线程;

2、单 Reactor 多进程 / 线程;

NOTE:

Redis是采用的这种方案

3、多 Reactor 单进程 / 线程;

NOTE: 无实际用途

4、多 Reactor 多进程 / 线程;

其中,「多 Reactor 单进程 / 线程」实现方案相比「单 Reactor 单进程 / 线程」方案,不仅复杂而且也没有性能优势,因此实际中并没有应用。

剩下的 3 个方案都是比较经典的,且都有应用在实际的项目中:

1、单 Reactor 单进程 / 线程;

2、单 Reactor 多线程 / 进程;

4、多 Reactor 多进程 / 线程;

方案具体使用进程还是线程,要看使用的编程语言以及平台有关:

2、Java 语言一般使用线程,比如 Netty;

3、C 语言使用进程和线程都可以,例如 Nginx 使用的是进程,Memcache 使用的是线程。

接下来,分别介绍这三个经典的 Reactor 方案。

Reactor

单 Reactor 单进程 / 线程

一般来说,C 语言实现的是「单 Reactor 单进程」的方案,因为 C 语编写完的程序,运行后就是一个独立的进程,不需要在进程中再创建线程。

而 Java 语言实现的是「单 Reactor 单线程」的方案,因为 Java 程序是跑在 Java 虚拟机这个进程上面的,虚拟机中有很多线程,我们写的 Java 程序只是其中的一个线程而已。

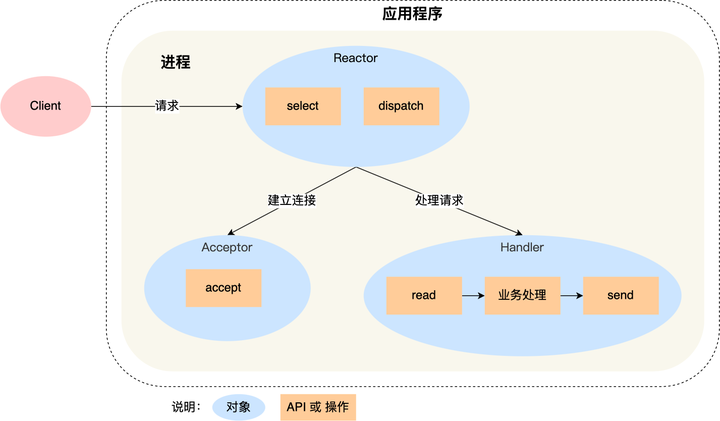

我们来看看「单 Reactor 单进程」的方案示意图:

可以看到进程里有 Reactor、Acceptor、Handler 这三个对象:

- Reactor 对象的作用是监听和分发事件;

- Acceptor 对象的作用是获取连接;

- Handler 对象的作用是处理业务;

对象里的 select、accept、read、send 是系统调用函数,dispatch 和 「业务处理」是需要完成的操作,其中 dispatch 是分发事件操作。

接下来,介绍下「单 Reactor 单进程」这个方案:

1、Reactor 对象通过 select (IO 多路复用接口) 监听事件,收到事件后通过 dispatch 进行分发,具体分发给 Acceptor 对象还是 Handler 对象,还要看收到的事件类型;

2、如果是连接建立的事件,则交由 Acceptor 对象进行处理,Acceptor 对象会通过 accept 方法 获取连接,并创建一个 Handler 对象来处理后续的响应事件;

3、如果不是连接建立事件, 则交由当前连接对应的 Handler 对象来进行响应;

4、Handler 对象通过 read -> 业务处理 -> send 的流程来完成完整的业务流程。

单 Reactor 单进程的方案因为全部工作都在同一个进程内完成,所以实现起来比较简单,不需要考虑进程间通信,也不用担心多进程竞争。

但是,这种方案存在 2 个缺点:

1、第一个缺点,因为只有一个进程,无法充分利用 多核 CPU 的性能;

2、第二个缺点,Handler 对象在业务处理时,整个进程是无法处理其他连接的事件的,如果业务处理耗时比较长,那么就造成响应的延迟;

所以,单 Reactor 单进程的方案**不适用计算机密集型的场景,只适用于业务处理非常快速的场景**。

Redis 是由 C 语言实现的,它采用的正是「单 Reactor 单进程」的方案,因为 Redis 业务处理主要是在内存中完成,操作的速度是很快的,性能瓶颈不在 CPU 上,所以 Redis 对于命令的处理是单进程的方案。

NOTE:

Redis的新版本已经替换为multiple thread了

单 Reactor 多线程 / 多进程

如果要克服「单 Reactor 单线程 / 进程」方案的缺点,那么就需要引入多线程 / 多进程,这样就产生了**单 Reactor 多线程 / 多进程**的方案。

闻其名不如看其图,先来看看「单 Reactor 多线程」方案的示意图如下:

详细说一下这个方案:

- Reactor 对象通过 select (IO 多路复用接口) 监听事件,收到事件后通过 dispatch 进行分发,具体分发给 Acceptor 对象还是 Handler 对象,还要看收到的事件类型;

- 如果是连接建立的事件,则交由 Acceptor 对象进行处理,Acceptor 对象会通过 accept 方法 获取连接,并创建一个 Handler 对象来处理后续的响应事件;

- 如果不是连接建立事件, 则交由当前连接对应的 Handler 对象来进行响应;

上面的三个步骤和单 Reactor 单线程方案是一样的,接下来的步骤就开始不一样了:

- Handler 对象不再负责业务处理,只负责数据的接收和发送,Handler 对象通过 read 读取到数据后,会将数据发给子线程里的 Processor 对象进行业务处理;

- 子线程里的 Processor 对象就进行业务处理,处理完后,将结果发给主线程中的 Handler 对象,接着由 Handler 通过 send 方法将响应结果发送给 client;

单 Reator 多线程的方案优势在于**能够充分利用多核 CPU 的能**,那既然引入多线程,那么自然就带来了多线程竞争资源的问题。

例如,子线程完成业务处理后,要把结果传递给主线程的 Reactor 进行发送,这里涉及共享数据的竞争。

要避免多线程由于竞争共享资源而导致数据错乱的问题,就需要在操作共享资源前加上互斥锁,以保证任意时间里只有一个线程在操作共享资源,待该线程操作完释放互斥锁后,其他线程才有机会操作共享数据。

聊完单 Reactor 多线程的方案,接着来看看单 Reactor 多进程的方案。

事实上,单 Reactor 多进程相比单 Reactor 多线程实现起来很麻烦,主要因为要考虑子进程 <-> 父进程的双向通信,并且父进程还得知道子进程要将数据发送给哪个客户端。

而多线程间可以共享数据,虽然要额外考虑并发问题,但是这远比进程间通信的复杂度低得多,因此实际应用中也看不到单 Reactor 多进程的模式。

另外,「单 Reactor」的模式还有个问题,因为一个 Reactor 对象承担所有事件的监听和响应,而且只在主线程中运行,在面对瞬间高并发的场景时,容易成为性能的瓶颈的地方。

多 Reactor 多进程 / 线程

要解决「单 Reactor」的问题,就是将「单 Reactor」实现成「多 Reactor」,这样就产生了第 **多 Reactor 多进程 / 线程**的方案。

老规矩,闻其名不如看其图。多 Reactor 多进程 / 线程方案的示意图如下(以线程为例):

方案详细说明如下:

- 主线程中的 MainReactor 对象通过 select 监控连接建立事件,收到事件后通过 Acceptor 对象中的 accept 获取连接,将新的连接分配给某个子线程;

- 子线程中的 SubReactor 对象将 MainReactor 对象分配的连接加入 select 继续进行监听,并创建一个 Handler 用于处理连接的响应事件。

- 如果有新的事件发生时,SubReactor 对象会调用当前连接对应的 Handler 对象来进行响应。

- Handler 对象通过 read -> 业务处理 -> send 的流程来完成完整的业务流程。

多 Reactor 多线程的方案虽然看起来复杂的,但是实际实现时比单 Reactor 多线程的方案要简单的多,原因如下:

- 主线程和子线程分工明确,主线程只负责接收新连接,子线程负责完成后续的业务处理。

- 主线程和子线程的交互很简单,主线程只需要把新连接传给子线程,子线程无须返回数据,直接就可以在子线程将处理结果发送给客户端。

大名鼎鼎的两个开源软件 Netty 和 Memcache 都采用了「多 Reactor 多线程」的方案。

NOTE:

这种方式,不需要线程定位

采用了「多 Reactor 多进程」方案的开源软件是 Nginx,不过方案与标准的多 Reactor 多进程有些差异。

具体差异表现在主进程中仅仅用来初始化 socket,并没有创建 mainReactor 来 accept 连接,而是由子进程的 Reactor 来 accept 连接,通过锁来控制一次只有一个子进程进行 accept(防止出现惊群现象),子进程 accept 新连接后就放到自己的 Reactor 进行处理,不会再分配给其他子进程。

Proactor

前面提到的 Reactor 是非阻塞同步网络模式,而 Proactor 是异步网络模式。

这里先给大家复习下阻塞、非阻塞、同步、异步 I/O 的概念。

NOTE:

下面的内容是基于 "UNP 6.1 I/O Multiplexing: The

selectandpollFunctions¶ "的

阻塞 I/O

先来看看**阻塞 I/O**,当用户程序执行 read ,线程会被阻塞,一直等到内核数据准备好,并把数据从内核缓冲区拷贝到应用程序的缓冲区中,当拷贝过程完成,read 才会返回。

注意,阻塞等待的是「内核数据准备好」和「数据从内核态拷贝到用户态」这两个过程。过程如下图:

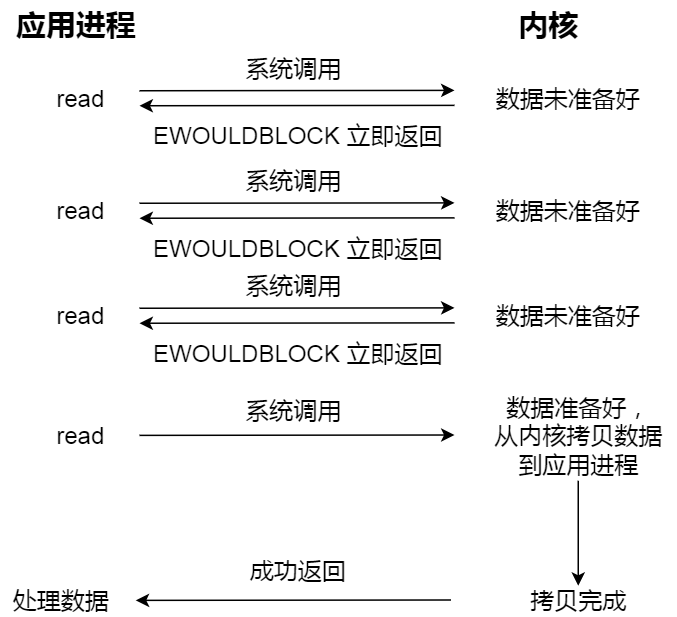

非阻塞 I/O

知道了阻塞 I/O ,来看看**非阻塞 I/O**,非阻塞的 read 请求在数据未准备好的情况下立即返回,可以继续往下执行,此时应用程序不断轮询内核,直到数据准备好,内核将数据拷贝到应用程序缓冲区,read 调用才可以获取到结果。过程如下图:

注意,这里最后一次 read 调用,获取数据的过程,是一个同步的过程,是需要等待的过程。这里的同步指的是内核态的数据拷贝到用户程序的缓存区这个过程。

举个例子,如果 socket 设置了 O_NONBLOCK 标志,那么就表示使用的是非阻塞 I/O 的方式访问,而不做任何设置的话,默认是阻塞 I/O。

因此,无论 read 和 send 是阻塞 I/O,还是非阻塞 I/O 都是同步调用。因为在 read 调用时,内核将数据从内核空间拷贝到用户空间的过程都是需要等待的,也就是说这个过程是同步的,如果内核实现的拷贝效率不高,read 调用就会在这个同步过程中等待比较长的时间。

异步 I/O

而真正的**异步 I/O** 是「内核数据准备好」和「数据从内核态拷贝到用户态」这**两个过程都不用等待**。

当我们发起 aio_read (异步 I/O) 之后,就立即返回,内核自动将数据从内核空间拷贝到用户空间,这个拷贝过程同样是异步的,内核自动完成的,和前面的同步操作不一样,应用程序并不需要主动发起拷贝动作。过程如下图:

形象的例子

举个你去饭堂吃饭的例子,你好比应用程序,饭堂好比操作系统。

阻塞 I/O 好比,你去饭堂吃饭,但是饭堂的菜还没做好,然后你就一直在那里等啊等,等了好长一段时间终于等到饭堂阿姨把菜端了出来(数据准备的过程),但是你还得继续等阿姨把菜(内核空间)打到你的饭盒里(用户空间),经历完这两个过程,你才可以离开。

非阻塞 I/O 好比,你去了饭堂,问阿姨菜做好了没有,阿姨告诉你没,你就离开了,过几十分钟,你又来饭堂问阿姨,阿姨说做好了,于是阿姨帮你把菜打到你的饭盒里,这个过程你是得等待的。

异步 I/O 好比,你让饭堂阿姨将菜做好并把菜打到饭盒里后,把饭盒送到你面前,整个过程你都不需要任何等待。

很明显,异步 I/O 比同步 I/O 性能更好,因为异步 I/O 在「内核数据准备好」和「数据从内核空间拷贝到用户空间」这两个过程都不用等待。

Proactor 正是采用了异步 I/O 技术,所以被称为异步网络模型。

现在我们再来理解 Reactor 和 Proactor 的区别,就比较清晰了。

1、Reactor 是非阻塞同步网络模式,感知的是就绪可读写事件。在每次感知到有事件发生(比如可读就绪事件)后,就需要应用进程主动调用 read 方法来完成数据的读取,也就是要应用进程主动将 socket 接收缓存中的数据读到应用进程内存中,这个过程是同步的,读取完数据后应用进程才能处理数据。

2、Proactor 是异步网络模式, 感知的是已完成的读写事件。在发起异步读写请求时,需要传入数据缓冲区的地址(用来存放结果数据)等信息,这样系统内核才可以自动帮我们把数据的读写工作完成,这里的读写工作全程由操作系统来做,并不需要像 Reactor 那样还需要应用进程主动发起 read/write 来读写数据,操作系统完成读写工作后,就会通知应用进程直接处理数据。

因此,Reactor 可以理解为「来了事件操作系统通知应用进程,让应用进程来处理」,而 Proactor 可以理解为「来了事件操作系统来处理,处理完再通知应用进程」。这里的「事件」就是有新连接、有数据可读、有数据可写的这些 I/O 事件这里的「处理」包含从驱动读取到内核以及从内核读取到用户空间。

举个实际生活中的例子,Reactor 模式就是快递员在楼下,给你打电话告诉你快递到你家小区了,你需要自己下楼来拿快递。而在 Proactor 模式下,快递员直接将快递送到你家门口,然后通知你。

无论是 Reactor,还是 Proactor,都是一种基于「事件分发」的网络编程模式,区别在于 Reactor 模式是基于「待完成」的 I/O 事件,而 Proactor 模式则是基于「已完成」的 I/O 事件。

接下来,一起看看 Proactor 模式的示意图:

介绍一下 Proactor 模式的工作流程:

- Proactor Initiator 负责创建 Proactor 和 Handler 对象,并将 Proactor 和 Handler 都通过 Asynchronous Operation Processor 注册到内核;

- Asynchronous Operation Processor 负责处理注册请求,并处理 I/O 操作;

- Asynchronous Operation Processor 完成 I/O 操作后通知 Proactor;

- Proactor 根据不同的事件类型回调不同的 Handler 进行业务处理;

- Handler 完成业务处理;

可惜的是,在 Linux 下的异步 I/O 是不完善的, aio 系列函数是由 POSIX 定义的异步操作接口,不是真正的操作系统级别支持的,而是在用户空间模拟出来的异步,并且仅仅支持基于本地文件的 aio 异步操作,网络编程中的 socket 是不支持的,这也使得基于 Linux 的高性能网络程序都是使用 Reactor 方案。

而 Windows 里实现了一套完整的支持 socket 的异步编程接口,这套接口就是 IOCP,是由操作系统级别实现的异步 I/O,真正意义上异步 I/O,因此在 Windows 里实现高性能网络程序可以使用效率更高的 Proactor 方案。

总结

常见的 Reactor 实现方案有三种。

第一种方案单 Reactor 单进程 / 线程,不用考虑进程间通信以及数据同步的问题,因此实现起来比较简单,这种方案的缺陷在于无法充分利用多核 CPU,而且处理业务逻辑的时间不能太长,否则会延迟响应,所以不适用于计算机密集型的场景,适用于业务处理快速的场景,比如 Redis 采用的是单 Reactor 单进程的方案。

第二种方案单 Reactor 多线程,通过多线程的方式解决了方案一的缺陷,但它离高并发还差一点距离,差在只有一个 Reactor 对象来承担所有事件的监听和响应,而且只在主线程中运行,在面对瞬间高并发的场景时,容易成为性能的瓶颈的地方。

第三种方案多 Reactor 多进程 / 线程,通过多个 Reactor 来解决了方案二的缺陷,主 Reactor 只负责监听事件,响应事件的工作交给了从 Reactor,Netty 和 Memcache 都采用了「多 Reactor 多线程」的方案,Nginx 则采用了类似于 「多 Reactor 多进程」的方案。

Reactor 可以理解为「来了事件操作系统通知应用进程,让应用进程来处理」,而 Proactor 可以理解为「来了事件操作系统来处理,处理完再通知应用进程」。

因此,真正的大杀器还是 Proactor,它是采用异步 I/O 实现的异步网络模型,感知的是已完成的读写事件,而不需要像 Reactor 感知到事件后,还需要调用 read 来从内核中获取数据。

不过,无论是 Reactor,还是 Proactor,都是一种基于「事件分发」的网络编程模式,区别在于 Reactor 模式是基于「待完成」的 I/O 事件,而 Proactor 模式则是基于「已完成」的 I/O 事件。